|

LAS ESTRUCTURAS LÍTICAS EN TANDILIA,

A CASI DOS DÉCADAS DE INVESTIGACIONES |

| Mariano Ramos, Eugenia Néspolo, Verónica Helfer, Matilde Lanza, Claudio Quiroga, Patricia Salatino, Diego Aguirre, David Pau |

| |

| Historia de las investigaciones sobre las estructuras líticas en Tandilia |

| En sectores de las sierras de Tandilia (1), provincia de Buenos Aires, Argentina, existe una numerosa cantidad de construcciones de grandes dimensiones hechas con bloques de piedra; algunas de más de una hectárea de superficie, las que son local y comúnmente conocidas como “corrales de piedra” o “corrales de indios”, lo que supone un doble prejuicio en relación con su función y su atribución cultural. |

|

|

| Imagen 1: de Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico. Imagen satelitaria general sobre la ubicación de las estructuras líticas y la referencia actual de lo que fue un amplio espacio contacto interétnico. Fuente: Google Earth 2007 |

|

Éstas tienen forma rectangular, cuadrangular, circular, rectangular con un ábside en un lado, a veces tienen recintos adosados y en dos casos se conservó una pared alta –de hasta 3 m- con ventana. También a estas construcciones enteramente artificiales se le suman otras estructuras que son seminaturales, ya que se constituyeron en terrenos con características topográficas especiales que se complementaban con paredes de pirca.

Si bien, en la región existe abundante materia prima lítica y algunas decenas de estructuras menores –casas de piedra como las de los picapedreros montenegrinos, pequeños corrales de piedra, etc.- todas estas grandes estructuras llamaron la atención por no ser la piedra un material de construcción habitual, también por su tamaño y variabilidad de forma y porque algunos datos de los exiguos documentos escritos permiten atribuirles –al menos a algunas construcciones- antigüedad superior al establecimiento permanente de poblaciones criollas.

|

|

| |

| Esta zona, en disputa y negociación entre los españoles –luego europeo-criollos- y los pueblos originarios durante unos 200 años, brinda una serie de contextos históricos marcados por intensas relaciones cuyas variables en cada momento presentan mayores niveles de complejidad vinculadas a las problemáticas que plantea la presencia del conjunto de estructuras de piedra. Como marco general, consideramos poblamiento y movimiento (a través de las rastrilladas) de grupos indígenas; la disputa por los recursos –aguadas, zonas de buenos pastos, ganado cimarrón, etc.- entre grupos originarios y entre aquéllos y europeo-criollos; relaciones comerciales e intercambio.

|

|

|

Imagen 2: Confeccionado por el PROAHERP |

|

|

| También, instalación de misiones jesuíticas (1740-1753); circulación de europeo–criollos y avance poblacional; estructuras militares de campaña (desde principios del siglo XIX); nuevo movimiento de pueblos indígenas, etc. En suma, se trata de un gran espacio complejo, analizado en escala regional e interregional, que por intermedio de los registros arqueológicos hallados, permitiría contribuir a resolver el problema de cómo definir “la frontera bonaerense”. El trabajo de investigación arqueológico y documental está aportando elementos significativos para una mejor evaluación, más integral, en relación con un trabajo pluridisciplinario (sensu Ramos 2000). |

| |

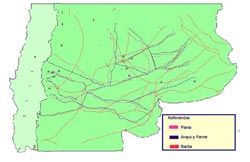

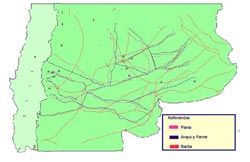

Trazados generales sobre las rastrilladas según Barba (1956), Piana (1981), Araya y Ferrer (1988). Si bien existen otros trabajos generales sobre rastrilladas, como por ejemplo el de Mandrini (1986), no se han incluido en este mapa comparativo debido a que los mapas de base resultan imposibles de hacer coincidir. También se incluyen algunos topónimos con la denominación malal (corral o lugar fortificado, de acuerdo distintos autores). |

| |

| Ubicación de algunos topónimos y concentración de estructuras líticas en Tandillia |

|

|

|

|

Imagen 3: (Confeccionado por el PROAHERP) |

Imagen 4: Imagen Satelital de la Provincia de Buenos Aires y ubicación de estructuras líticas en Tandilia. Fuente Google Earth 2007 |

|

| |

Cuatro situaciones de análisis

La problemática general se basó las siguientes preguntas: ¿quiénes fueron sus constructores?; ¿es posible fechar esas estructuras?; de acuerdo a los distintos tipos de construcciones ¿es posible conocer la función particular de cada una?; ¿es posible detectar reciclados o reconversión de funciones?; ¿conforman algún sistema integrado? Para intentar responder a estos interrogantes tomamos una muestra de 4 -del total de 21 relevadas- que hemos excavado. Las hipótesis que acompañaron la investigación fueron:

1) Dentro del conjunto de las estructuras líticas existirían diferentes funcionalidades (2).

2) Algunas construcciones habrían servido como infraestructura de apoyo para las grandes recogidas de ganado en pie para ser llevado a Chile (3).

3) La construcción de las estructuras habría sido realizada por los españoles, criollos, o por mano de obra indígena bajo su dirección, en relación con el comercio de ganado hacia el Noroeste o al Nordeste (4). |

| |

Síntesis de menciones de estructuras de Tandilia en los documentos escritos |

| Siglo XVIII |

1707 “Corrales de piedra” (2) al pie del cerro del Tandil (caso de Antonio de Garay y su partida)

1772 Francisco de Millau: “Corrales de piedra” en las sierras del Tandil

1772 Pedro Pavón: en sierra “de Cuello” un corral de piedra movediza |

| Siglo XIX |

1840 Woodbine Parish: indios serranos con corrales de piedra

1850 Tapson: “corrales con pulpería” en sierras de Tandilia en relación con el comercio

1879 Corral de piedra en escritura de venta de Rodeo Pampa |

| |

Registro arqueológico

La composición del registro arqueológico de las estructuras líticas proviene de los trabajos realizados desde 1988 por nuestro equipo en relación con prospecciones y relevamientos en 21 sitios, de los que hemos sondeado y excavado una muestra de 4 (ver síntesis en Ramos et al. 1996, 2007; Ramos MS 2007). La cronología obtenida en estos sitios por intermedio de objetos y 14C nos sitúa en los siglos XVII, XVIII y XIX. Los materiales hallados fueron y continúan siendo estudiados por Matilde Lanza (fauna y fogones), Verónica Helfer (vidrio), Diego Aguirre (metal), David Pau (fitolitos), Patricia Salatino (lítico); Fabián Bognanni (aerofotointerpretación) y Mariano Ramos (análisis líticos y coordinación general). En tanto, la investigación de archivo fue y es realizada por Eugenia Néspolo, Alejandro Polidori, Claudio Quiroga, Margarita Zárate, Micaela Astorga y Paola Alvarado. Los estudios de laboratorio fueron realizados por el Lic. R. Cordero -14C-(INGEIS-CONICET-UBA); la Lic. L. Cagnonni –cortes delgados e identificación de rocas- (INGEIS-CONICET-UBA); Ing. L. Marbán –análisis de suelos- (INGEIS-CONICET-UBA); Lic. E. Eugenio –análisis de suelos- (CONICET). |

| > ver tabla 6: Características generales de los cuatro sitios seleccionados |

| |

| También utilizamos información de otros investigadores que estudiaron estructuras de piedra en las provincias de Neuquén, Buenos Aires (sierras de Ventania) y La Pampa y (ver síntesis en Ramos et al. 2007). De esos trabajos publicados tomamos datos provenientes de construcciones líticas que consideramos como muestras, relativamente comparables debido a que ninguna de esas estructuras presenta características similares, en cuanto a dimensiones y plantas, a las halladas en las sierras de Tandilia. |

|

|

|

|

Pico de botella de vino. Forma circular color verde.

Pico cortado a tijera con listón o anillo plano

(9 a 11 mm) |

Cuadrícula I: estructura de combustión con huesos termoalterados |

|

| |

|

|

|

|

Imagen 5: Sitio Santa Rosa, Cuadrículas I/IV |

Imagen 6: Fotografía aérea (en Catastro de La Plata, 1986) en donde se observa la estructura trilátera y los derrames de rocas del Cerro de las Ovejas en Santa Rosa, Tandil |

|

| |

|

Imagen 7: Excavaciones en cuadrícula I-IV en el sitio arqueológico de Santa Rosa (2005). Obsérvese el grado de desintegración del final de la pared y la distribución de piedras y bloques. A la derecha se halló un fogón cuyo combustible fueron huesos. |

|

| |

|

|

|

|

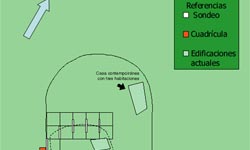

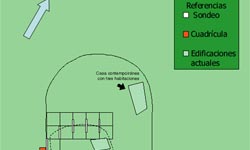

Imagen 8: Sitio Siempre Verde: planta, superficies de excavación, sondeos y construcciones S XX |

|

| |

|

|

|

|

Imagen 9: Hipotéticamente se planteó que el fogón

podría tener continuidad en el sector 4 (lo

que

no ocurrió),

en la foto ya excavado. |

Imagen 10: Excavaciones en cuadrícula MMI: se observa estructura de bloques que contiene material arqueológico |

|

| |

|

Imagen 11: Izquierda: Botella de ginebra holandesa Hoytema & Co de sección cuadrangular. Período de uso: aprox. 1830 hasta 1880. En La Siempre Verde como en varios sitios de Tandilia se hallaron fragmentos de este tipo de botella. Derecha: botella de sección circular, comúnmente utilizada para contener vino tinto, cuyos fragmentos fueron hallados en los sitios. Período de uso aprox. entre 1830 hasta 1900.

|

|

| |

|

|

|

|

Imagen 12: Tareas de excavación en el sitio.

Al fondo, cuadrícula MM |

Imagen 13: Final de excavación, que alcanzó la base de la pared, en la cuadrícula XL. De las zonas indicadas con elipses se obtuvieron los carbones para el fechado por 14C de 310 +/- 50 AP |

|

| |

|

|

|

|

Imagen 14: Imagen aérea de la estructura

compuesta al pie del cerro Las Ánimas. La

subestructura trapezoidal (la mayor) se encuentra

más desdibujada. Fuente: Google Earth 2007. |

Imagen 15: Pared alta con ventana en Machiarena, Tandil. |

|

| |

|

|

|

|

Imagen 16: Cuadrícula I con piso pavimentado

expuesto y 2 zonas sondeada |

Imagen 17: Se observa el bosque dentro del que se encuentra la estructura de Cerrillada |

|

| |

|

|

|

|

Imagen 18: Se observa la altura y bloques

caídos en un sector de la estructura |

Imagen 19: Cuadrícula I en vista superior. Nótese la escasa luz dentro del bosque. |

|

| |

|

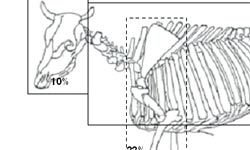

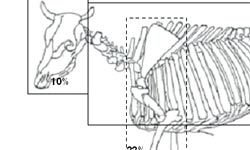

Imagen 20: representaciones esqueletarias de vaca y oveja de La Siempre Verde;

los que más abundan en todos los sitios.

|

|

| |

Síntesis y algunas conclusiones

Debido a la exigua cantidad de documentos escritos (7) que brindan datos sobre las estructuras, casi todo el peso de la investigación recayó en los trabajos arqueológicos: prospección, relevamiento, excavaciones y sondeos; también estudios de laboratorio: fechados por 14C y análisis de suelos –fósforo y nitratos- entre otras cosas. Las expectativas planteadas consideraban la relación de las construcciones líticas con el denominado ganado cimarrón. También tuvimos en cuenta en las hipótesis de partida el tráfico interregional de los animales, eventualmente (vinculado a una hipótesis alternativa) el uso de las rastrilladas como circuito para realizar un tráfico dirigido por algún grupo étnico entre las pampas y Chile, utilizando las estructuras líticas de Tandilia. Así mencionamos la siguiente síntesis con algunas observaciones:

- Falta registro arqueológico general sobre estructuras líticas que amplíe la información disponible para Tandilia y que incluya datos de La Pampa, Mendoza y Neuquén;

- Si bien parecería que el ambiente en el pasado de los últimos cuatro siglos no habría cambiado en forma sustancial, al presente no contaríamos con abundante información que permitiera conocer mejor los cambios producidos durante varios siglos. Entre ellos, se ubica la denominada Pequeña Edad del Hielo (1300-1850) y su eventual influencia en los comportamientos animales y humanos, ya que los períodos de sequías e inundaciones afectaron el ambiente.

- No se puede establecer la contemporaneidad de todos los sitios detectados en relación con los datos de la toponimia y las rastrilladas;

- No coinciden los mapas de rastrilladas de los tres autores tomados (Barba 1956; Piana 1981; Araya y Ferrer 1988) y el cruce de esos datos con los topónimos malal, tampoco tiene precisión por diferentes causas.

En los 4 sitios excavados se hallaron restos materiales –carbón, vidrio, cerámica- que nos permiten saber que durante el siglo XIX eran utilizadas esas estructuras. Sin embargo, su instalación original sería anterior a esa fecha; por ejemplo, uno de estos sitios, La Siempre Verde, Juárez, brindó un fechado por 14C que nos ubica en un período que se extiende desde mediados del siglo XVII hasta mitad del XVIII. También, es posible que el fogón hallado en el sitio Santa Rosa, Tandil, que tuvo dos encendidos, ambos con hueso, fuera anterior a mediados del siglo XIX; ya que no existían montes locales hasta esa fecha. Si es la estructura con la función de corral, denominada como de Ferreyra, mencionada conjuntamente con el Corral de los Pantanos en el documento de 1707, todavía no lo podemos asegurar pero tenemos algunos indicios que se orientan en esa dirección (Ramos et al. 2007).

Hasta ahora no podemos asegurar quienes fueron los constructores originales de las estructuras seleccionadas, aunque hemos hallado vestigios como resultado de su uso desde Época Colonial hasta el Período de Independencia Nacional, ya que hemos podido fecharlos para esos momentos.

En cuanto a las funciones de las estructuras, sobre una muestra de 4 sitios y considerando los exiguos registros arqueológicos hallados, tenemos que algunas de ellas habrían tenido la función de corral (La Siempre Verde, Cerrillada y Santa Rosa) en cambio otros tendrían un uso combinado –corral y vivienda- como el de Machiarena. Hasta el momento, hemos detectado algunos indicios de reciclado o reconversión de funciones en La Siempre Verde y Machiarena. En cuanto a la pregunta que consideraba la integración de todas las estructuras de Tandilia, no lo podemos asegurar. Es posible que cada construcción lítica tuviera una “historia” particular y no estuviera relacionada con todo o parte del conjunto (5). |

| |

Bibliografía

Araya José y Eduardo Ferrer 1988. El comercio indígena. Los caminos del Chapaleofú. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCe). Municipalidad de Tandil. Tandil.

Barba Enrique 1956. Rastrilladas, huellas y caminos. Editorial Raigal. Buenos Aires.

Ceresole Gladys y Leonor Slavsky 1988. Los Corrales de Piedra de Tandil. Revista de Antropología N° 4. Buenos Aires.

Ceresole Gladys. MS. 1991. Investigación arqueológica de los corrales de piedra del área serrana del Sistema de Tandilia. Informe de Avance presentado a la UNLu. Luján.

Crivelli Montero Eduardo 1994. Araucanos en las pampas. En: Revista Todo es historia. Número 323. pp. 8-32. Buenos Aires.

Jiménez Juan 2002. Cartas y ponchos. Comentarios a las observaciones de Luis de La Cruz. Sobre el comercio de ganado entre la cordillera y el Mamil Mapu (1806). En: Entre médanos y caldenes de la pampa seca. Arqueología, historia, lengua y topónimos. Pp. 201-230. Aguerre Ana y Tapia Alicia (Compiladoras). FF y L- UBA. Buenos Aires.

Mandrini Raúl 1986. La sociedad indígena de los Pampas en el S. XIX. En: Lischetti (compiladora). Antropología. Eudeba. Pp. 205-230. Buenos Aires.

Mandrini Raúl 1987. Notas sobre el desarrollo de una economía pastoril entre los indígenas del SO bonaerense (fines del S XVII y comienzos del S XIX). En: Manual de Antropología (FF y L-UBA). Lischetti (compiladora). Buenos Aires.

Mandrini Raúl 1993. Guerra y paz. En la frontera bonaerense durante el siglo XVIII. En: Ciencia Hoy. Volumen Número 23. Pp 26-35. Buenos Aires.

Martínez Sierra Ramiro, 1975. El Mapa de las Pampas. Tomo I: a) Mapa de Cano y Olmedilla (1775); b) “Tábula Geographica Regni Chili” de A. de Ovalle (1646); c) Parte del mapa de Falkner (1740); d) “Carte du Paraguay, du Chili, du Detroit de Magellan” de L’Isle (1703). Ministerio del Interior. Buenos Aires.

Montoya C. 1984. Historia de la ganadería argentina. Editorial Plus Ultra. Buenos Aires. Montufo, A.

Palermo Miguel 1988. La innovación agropecuaria entre los indígenas pampeano patagónicos. Génesis y procesos”, en Anuario del IEHS, N° 3: 43-90. Tandil, UNCPBA.

Piana, Ernesto 1981. Toponimia y Arqueología del siglo XIX en La Pampa. Serie Lucha de Fronteras con el indio. Eudeba. Buenos Aires.

Ramos Mariano 1995. ¿Quiénes hicieron los ‘corrales’ de Tandilia? En: Actas de las Jornadas Chivilcoyanas en Ciencias Humanas y Naturales. Pp. 201-207. Chivilcoy.

Ramos 2000 Algo más que la Arqueología de sitios históricos. Una opinión. En: Anuario de la Universidad Internacional SEK. Número 5. (1999). Pp. 61-75. Ediciones de la Universidad Internacional SEK. Santiago de Chile.

Ramos 2007 MS. Tesis Doctoral (inédita) Investigación arqueológica e histórica acerca de las estructuras de Tandilia. FFyL–UBA. Buenos Aires.

Ramos Mariano, Eugenia Néspolo y Alejandro Polidori. 1996.Tráfico de ganado, estructuras líticas -‘corrales’- y algunos relatos de cautivas. En: Revista La Aljaba. Año 1. Número 1. UNLuján, UNLa Pampa y UNComahue. Pp 105-127. Luján.

Ramos Mariano, Bognanni Fabián, Lanza Matilde, Helfer Verónica, Quiroga Claudio, Salatino Patricia, Aguirre Diego, Pau David 2007. Lithic structures (“corrales de indios”) in Tandilia, Argentina. A global study. En Internacional Journal of Historical Archaeology. Volumen 2 (Argentina). Orser Ch. (editor); Gómez Romero F. (compilador). University of Illinois. |

| |

(1) Conjunto orográfico de baja altura –hasta 425 m- con importantes afloramientos de rocas cuarcíticas y graníticas.

--

(2) La hipótesis se funda en la información arqueológica obtenida en tareas de relevamiento y sondeos (Ceresole MS 1991; Ramos 1995). Dos de las construcciones presentaban ventana (Interlend y Machiarena), y una de ellas (Machiarena), piso pavimentado. La altura de las paredes, en varias estructuras, supera los 2 m (en Los Bosques, La Nativa, La Unión, La Siempre Verde, también un recinto de Machiarena y de Interlend), dimensión totalmente innecesaria para contener por ejemplo, ganado vacuno, aunque adecuada para encerrar equinos.

--

(3) La hipótesis se basa en la información de varios autores, en relación con un amplio y activo circuito comercial de ganado, que vinculaba las pampas bonaerenses con los mercados de Chile a través de los pasos cordilleranos (Montoya 1984; Ceresole y Slavsky 1988; Palermo 1988; Mandrini 1986, 1987, 1993; Ceresole MS 1991; Crivelli Montero 1994; Jiménez 2002, etc.).

--

(4) La hipótesis se fundamenta principalmente en un documento que se encuentra en el Archivo Histórico de Córdoba, que data del año 1707 y que hace referencia a la utilización por parte de europeos de las construcciones líticas en un circuito que podría haber relacionado a las pampas bonaerenses -o la región interserrana- con el Noroeste, en particular con Potosí (Montoya 1984), o con otras zonas más cercanas (como Córdoba o Santa Fe por ejemplo).

--

(5) Considerando esta situación general las perspectivas serían las siguientes:

-

Continuar con excavaciones arqueológicas en Tandilia (eventualmente en las provincias de La Pampa, Mendoza y Neuquén);

-

Avanzar en los estudios paleoambientales;

-

Avanzar en los estudios de toponimia y rastrilladas a partir de los datos incluidos en las obras de viajeros, militares, religiosos y otros aportes en relación con zonas y circuitos recorridos más acotados que brinden mayor precisión;

-

Plantear el trazado de nuevos mapas de rastrilladas contando con los aportes de fotografías aéreas, imágenes satelitales e imágenes de radar que permitirían una mayor precisión acerca de los trazados originales (un trabajo ya iniciado por el Becario del CONICET Fabián Bognanni). Aquí habría que hacer la salvedad de que esta sería una situación ideal ya que las obras de infraestructura (rutas, caminos, canales, pueblos, ciudades, etc) y el trabajo de la agricultura (arado, roturación, etc.) principalmente habrían contribuido, como principales agentes de transformación, para la modificación de esos trazados originales. |

|